泌尿器科

尿路(腎臓、尿管、膀胱、尿道)、男性生殖器(前立腺、精巣、陰茎など)に関する様々な疾患を診断・治療します。

-

主な対象疾患

手術件数

手術統計

| 腹腔鏡下副腎摘除術 |

4 |

| 経皮的腎・尿管砕石術(PNL) |

45 |

| 体外衝撃波砕石術(ESWL) |

57 |

| 単純腎摘除術(開腹または腹腔鏡下) |

2 |

| 根治的腎摘除術(鏡視下) |

7 |

| 腎尿管全摘膀胱部分切除(鏡視下) |

8 |

| 経尿道的尿管砕石術(TUL) |

132 |

| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 |

107 |

| 高位精巣摘出術 |

8 |

| 精巣固定術(精巣捻転に対する) |

2 |

| 経尿道的ホルニウムレーザー前立腺核出術(HoLEP) |

11 |

| 包茎手術 |

2 |

| 前立腺放射線療法(局所)外照射療法 |

25 |

| 経皮的腎瘻造設術(PNS) |

8 |

| 膀胱結石・異物の内視鏡手術 |

17 |

| 前立腺生検 |

110 |

| 合計 |

435(前立腺生検以外) |

専門医数

| 日本泌尿器科学会泌尿器科専門医 |

3名 |

| 日本泌尿器科学会泌尿器科指導医 |

2名 |

| 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 |

1名 |

| 日本がん検診・診断学会認定医 |

1名 |

| 日本がん治療認定医機構暫定教育医 |

1名 |

| 日本泌尿器科学会・日本泌尿器内視鏡学会泌尿器腹腔鏡手術認定医 |

1名 |

| 日本内視鏡外科学会技術認定医(泌尿器腹腔鏡) |

1名 |

医師紹介

|

清家 健作

(せいけ けんさく)

泌尿器科部長兼尿路結石治療センター長 |

ご紹介を希望する疾患

尿路結石症

腎尿管悪性腫瘍

学会資格等

日本泌尿器科学会専門医・指導医

日本泌尿器科学会日本泌尿器内視鏡学会泌尿器腹腔鏡手術認定医

日本内視鏡外科学会技術認定医(泌尿器腹腔鏡)

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

臨床研修指導医

|

Profile

出身大学:岐阜大学

卒業年度:2002年

岐阜大学医学部附属病院

中濃厚生病院

高山赤十字病院

トヨタ記念病院

岐阜大学医学部附属病院

岐阜市民病院 |

専門領域

尿路結石症

泌尿器腹腔鏡手術 |

|

榎本 虎偉

(えのもと とらい)

医師 |

ご紹介を希望する疾患

泌尿器科一般

学会資格等

日本泌尿器科学会泌尿器科専門医

|

Profile

出身大学:岐阜大学

卒業年度:2018年

羽島市民病院

岐阜大学医学部附属病院

松波総合病院 |

専門領域

泌尿器科一般

|

|

加藤 久都

(かとう ひさと)

医師 |

ご紹介を希望する疾患

学会資格等

|

Profile

出身大学:岐阜大学

卒業年度:2023年

岐阜県総合医療センター

|

専門領域

泌尿器科

|

|

宇野 裕巳

(うの ひろみ)

医師 |

ご紹介を希望する疾患

前立腺疾患

学会資格等

日本泌尿器科学会泌尿器科専門医・指導医

日本がん検診・診断学会認定医

日本がん治療認定医機構暫定教育医

臨床研修指導医

|

Profile

出身大学:藤田学園保健衛生大学

卒業年度:1988年

岐阜大学医学部附属病院

岐阜県立下呂温泉病院

東海中央病院

平野総合病院

岐阜市民病院 |

専門領域

前立腺がん、がん検診、

スクリーニング |

|

トップ

尿路結石症(尿路結石治療センター)

◆尿路結石症とは

尿は腎臓と呼ばれる腰背部に位置する臓器で生成され、尿管を通って膀胱にたまり、その後尿道より体外へ排出されます。尿路とはこの尿の通り道の総称で、ここにできた結石を『尿路結石』と呼びます。尿路結石は場所によって『腎結石』『尿管結石』『膀胱結石』『尿道結石』など呼び方は違い、結石の場所で症状や治療方法も異なります。

1)上部尿路結石

尿路のうち腎臓~尿管を上部尿路と呼び、上部尿路結石は腎臓で作られます。

①腎結石症:腎臓に結石が存在する状態で、通常は無症状であることが多く、結石が大きい場合は時に血尿となることがあります。結石に感染などを伴うと腎盂腎炎を来すことがあり、この場合は発熱・腰痛などの症状を認めます。

②尿管結石症:突然の急激な腰背部の痛みを(疝痛発作)で発症することが多く、これは腎臓にあった結石が尿の流れとともに尿管移動した際、尿の流れを堰き止めることで生じます。尿が堰き止められるとそれより上流の尿管が晴れる状態(水腎症)となり、腎臓での急激な圧力の上昇で吐き気・嘔吐を伴う痛みを生じます。あまりの痛みに救急車で来院されることもあります。結石が尿路を堰き止めなければ疝痛発作は軽度であることもありますが、結石の移動に伴う尿管の刺激より下腹部や側腹部の痛みを認めることもあります。膀胱の近くまで降りてきて膀胱を刺激すると、頻尿や残尿感などを認めることもあります。膀胱内に結石が落ちると痛みや、膀胱を刺激する症状もなくなり、尿と一緒に結石は体の外に排出されます。

2)下部尿路結石症

尿路のうち膀胱~尿道を下部尿路と呼び、ここにできた結石を下部尿路結石と言います。

③膀胱結石症:膀胱内にある結石の状態です。上部尿路から流れてきた結石が尿道に排出されず膀胱内で大きくなってしまう場合と、膀胱内で感染や残尿が原因となり結石ができてしまう場合があります。いずれにしても、排尿ができない方や排尿に勢いが無い方に生じる結石であり、男性で膀胱結石を伴う場合は前立腺肥大症や前立腺癌など、排尿障害を来す病気が存在しないか調べなければなりません。

④尿道結石症:膀胱から尿道に排出された結石が、尿道に引っかかる状態です。尿道に完全に詰まってしまった場合は尿が全く出なくなる(尿閉)こともあり、緊急的な処置が必要になることがあります。

◆尿路結石症の治療

尿管結石による尿管を閉塞から、激痛(疝痛発作)を訴えて来院した際は、まず鎮痛剤で痛みをとります。痛みの強い時は吐き気を伴うこともあるため、注射剤や坐薬を用います。痛みが消失したら、結石の部位や大きさなどを考慮して結石の治療を検討します。大きさが5mm以下の結石であれば自然に出ていくことが多く、十分な水分摂取と適度な運動で自然排石を促します。自然排石に伴い、疝痛発作などの結石が移動に伴う痛みが再度出る場合もあり、痛み止めで対処しながら自然排石を待ちます。

自然排石しない尿路結石に対しては外科的処置の適応を考慮します。以前は大きな結石や尿路閉塞に伴う水腎症をきたした結石に対しては、腹部にメスをいれて開腹手術(腎切石術、腎盂切石術、尿管切石術、膀胱切石術など)が行われていました。しかし器械の発達に伴い結石の治療法は大きく変わり、1990年代より体外衝撃波結石砕石術(ESWL)が普及し、2000年代に入ると経皮的腎結石砕石術(PNL)、経尿道的尿管結石砕石術(TUL)などの内視鏡をもちいた手術(エンドウロロジー)が主流となり、切開手術はほとんど行われなくなりました。

当院では現在までESWLを中心に上部尿路結石治療を行い、膀胱結石に対しては内視鏡を用いた砕石術を行ってきました。2019年7月には尿路結石センターを開設に伴い、腎結石や尿管結石へも内視鏡手術での治療を開始し、すべての尿路結石に対して治療対応できるようになりました。

- ESWL(体外衝撃波結石破砕術)

ESWLは1985年に日本第1号機が導入され、一躍脚光を浴び1988年に健康保険が適応されました。当院でのESWLは2016年9月にドルニエ社製・ドルニエ DeltaⅡに更新され運用されております。

適応

腎臓結石および尿管の結石が対象となります。結石の大きさや場所などによっては、ESWLの適応とならないことがあります。小さすぎる結石は焦点を合わすことができないため、自然排石するのを待ったり、他の治療を検討したりします。大きな結石に対しては十分な治療効果が期待しにくく、他の手術・処置の適応や併用を考慮します。

腎臓結石および尿管の結石が対象となります。結石の大きさや場所などによっては、ESWLの適応とならないことがあります。小さすぎる結石は焦点を合わすことができないため、自然排石するのを待ったり、他の治療を検討したりします。大きな結石に対しては十分な治療効果が期待しにくく、他の手術・処置の適応や併用を考慮します。

治療経過

治療は原則1泊ないし2泊で行います。ご希望の方は外来治療で対応する場合もあります。

レントゲンで結石に焦点を合わせて、衝撃波を体外より結石に当てて破砕を行います。

治療は適宜レントゲンで結石の確認を行い、通常は1回の治療に1時間程度かかります。

治療時の疼痛に対しては、痛み止めの坐薬もしくは注射剤を使用します。破砕中の痛みが強い場合は痛み止めの追加を行います。結石が破砕されればその後は自然排石を待ちますが、全ての結石が1回で破砕されるとは限らず、数回の破砕を要する場合や、破砕困難で内視鏡治療への変更を要するとこともあります。

合併症

治療後には血尿が出ますが、通常は1-2日で消失します。治療に伴い尿路感染による発熱を認めることがあります。腎結石で治療した方には稀に腎臓を覆っている被膜の下に出血(被膜下血腫)を認めることがあります。痛みや出血に伴う症状を来すことがあります。これら発熱、疼痛、出血症状によっては入院治療が必要となる場合もあります。

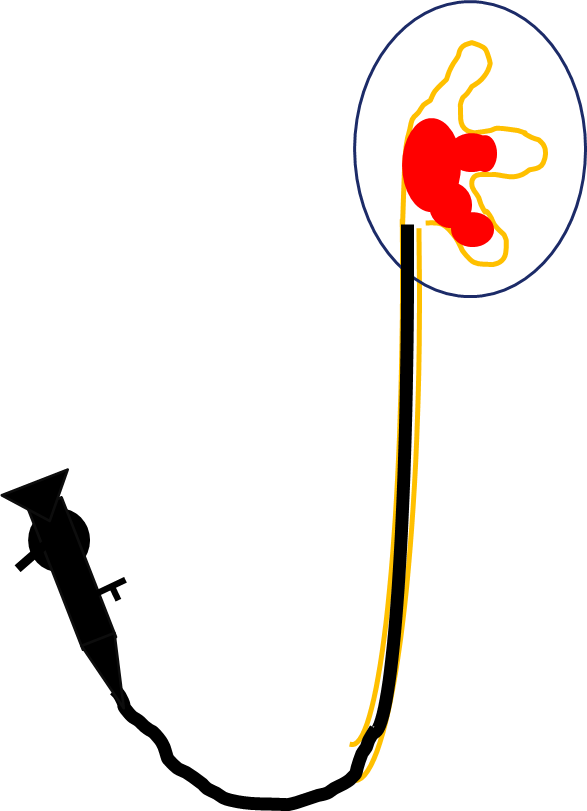

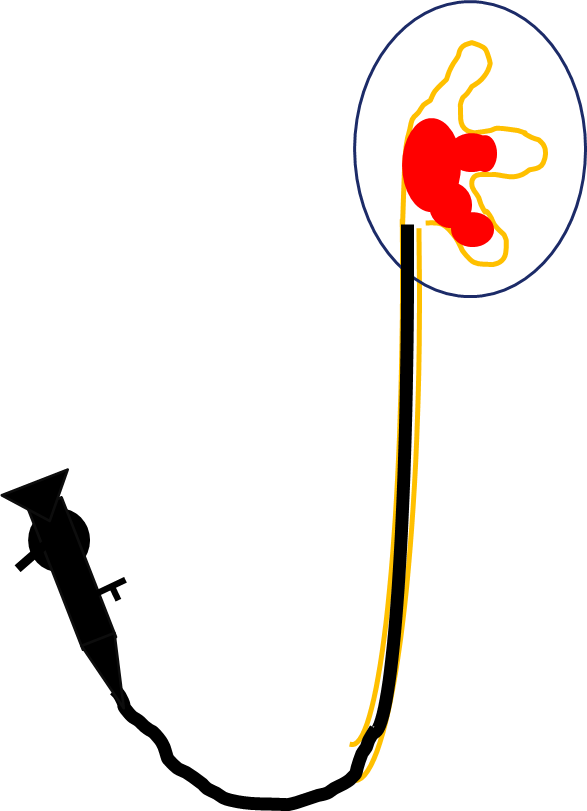

- TUL(経尿道的尿管結石砕石術)

適応

以前は硬性尿管鏡で治療を行っていたときは、下部の尿管結石までが適応でしたが、現在は軟性尿管鏡も用いて手術を行っており、すべての尿管結石が適応となりました。腎結石に対しても治療は可能となり、大きなもので20~25mm程度までの結石までが適応となります。

治療経過

治療経過

手術は全身麻酔もしくは腰椎麻酔で行います。尿管鏡という細い内視鏡を尿道から挿入して結石を確認し、各種の砕石装置によって結石を摘出します。手術翌日より離床を開始し、合併症がなければ術後2~3日で退院となり、入院期間は4~5日程度となります。

合併症

血尿は必発ですが、通常は特に処置を要さず自然に改善します。尿路感染による発熱を認めた場合は、入院が数日伸びることがあります。尿管が狭い場合や屈曲して内視鏡が入りにくい場合は、無理な操作で尿管を損傷する可能性があります。このような場合は、尿管断裂などの重篤な合併症を避けるべく、尿管に管(尿管ステント)を留置して一旦手術を終了し、後日再手術行うこともあります。

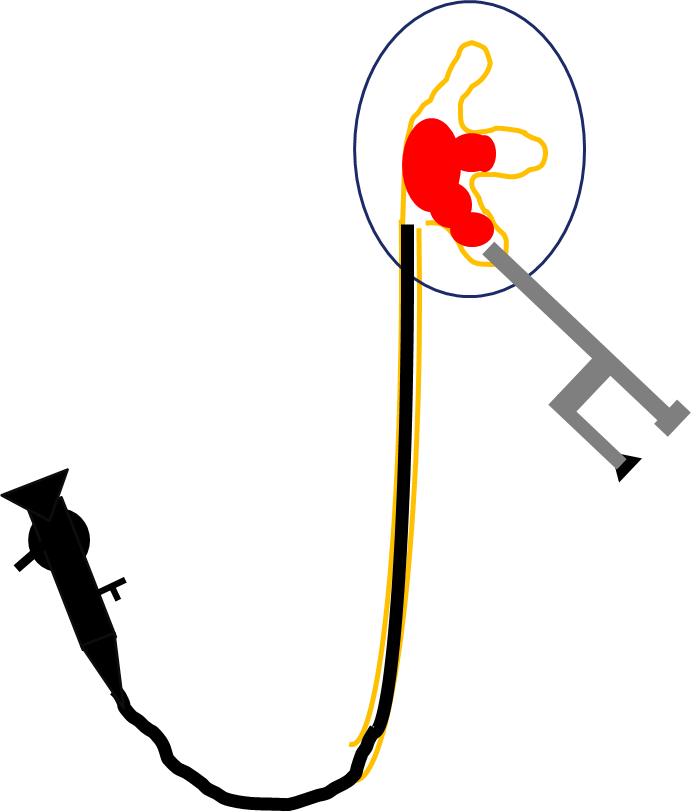

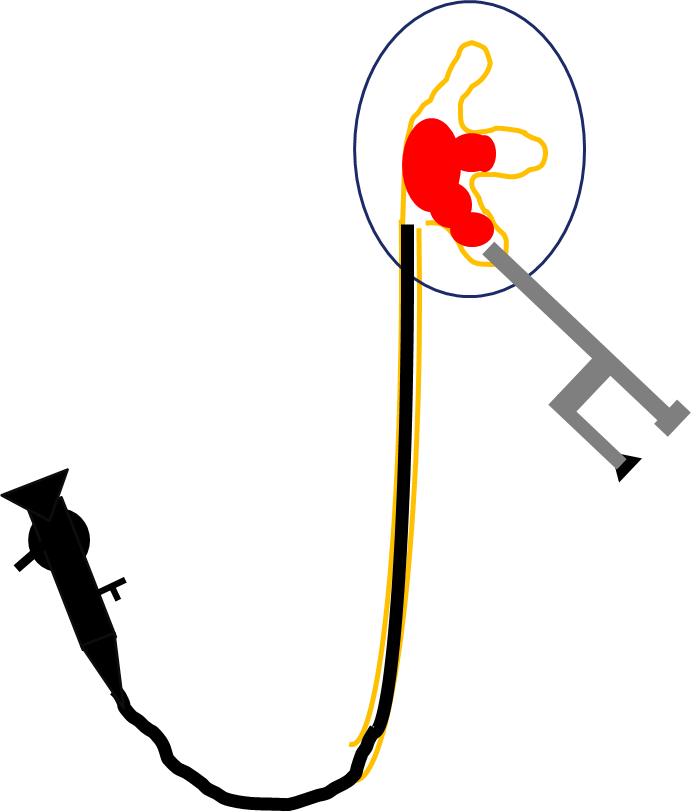

- PNL(経皮的腎結石砕石術)

適応

25mm以上の大きな腎結石やさんご状結石など、ESWLやTULでは治療困難な結石が適応となります。

治療経過

手術は全身麻酔で行います。背中から腎臓に針を穿刺し、内視鏡が通るまで穿刺した穴を広げて、結石への通り道を作ります。ここから内視鏡で結石へ到達して、各種の砕石装置を用いて結石を破砕して摘出します。治療後は腎臓にあけた穴に管を留置し(腎瘻)を留置します。

腎瘻は治療が終了して数日後に抜去します。

結石の大きさや状態により、複数回の治療や他の治療との併用が必要となることがあります。治療の状況により異なりますが、通常は7~10日程度の入院で行っております。

合併症

腎臓に穴をあけて治療を行いますので血尿は必発です。TULと違い尿路外への出血もあり、稀ではありますが、強い出血が治まらない場合は止血処置を要することもあります。その他、腎臓への穴を作成する際に、腸管や大血管など周辺の臓器を損傷することが報告されておりますが、超音波やレントゲンなどをガイドに処置を行うことで、損傷の頻度は稀なものとなっております。

④ TAP (TUL assisted PNL)

適応

PNLに準じる

PNLに準じる

治療経過

TULとPNLを同時に併用する治療方法です。

全身麻酔で治療は行います。

2007年頃より施行されるようになった手術で、今までPNLTUL単独での単回治療が難しかったさんご状結石や下腎杯の大きな結石などに対して、2方向からアプローチすることで、効率的な砕石を行うことができます。超音波やレントゲンに加え、内視鏡でも確認しつつ腎臓へ穿刺を行うことが出るため、腎穿刺にともなうトラブルを減らす

ことができます。

合併症

PNLに準じる

⑤ 経尿道的膀胱結石砕石術

適応

膀胱結石が適応となります。

治療経過

膀胱まで内視鏡を挿入し、膀胱内で砕石し摘出します。手術は腰椎麻酔行い、3~4日程度の入院が必要です。

合併症

前述の通り膀胱内に結石ができる方には、尿の出が悪いこと(排尿障害)を伴っていることが多く、結石の治療だけでは再発することも少なくありません。そのため、結石の治療とともに、排尿状態の評価と排尿障害の治療が必要になることがあります。

前立腺がん

前立腺生検により癌と確定した場合、CT・骨シンチグラムなどを行い転移の有無を調べて癌の進行度を判断します。治療方法には手術、放射線療法、ホルモン療法がありその中から患者様の病状に合った方法を選択します。また、癌が小さく悪性度が低い場合治療を行わずに経過をみる、無治療経過観察という選択肢もあります。手術の方法も様々で、最近ではロボット支援手術が始まりました。当院でまだロボット手術はできませんが、希望される患者様には治療可能な病院を紹介いたしております。また放射線療法には様々な種類があり、患者様の希望も考慮しつつ最適な治療を選択しています。

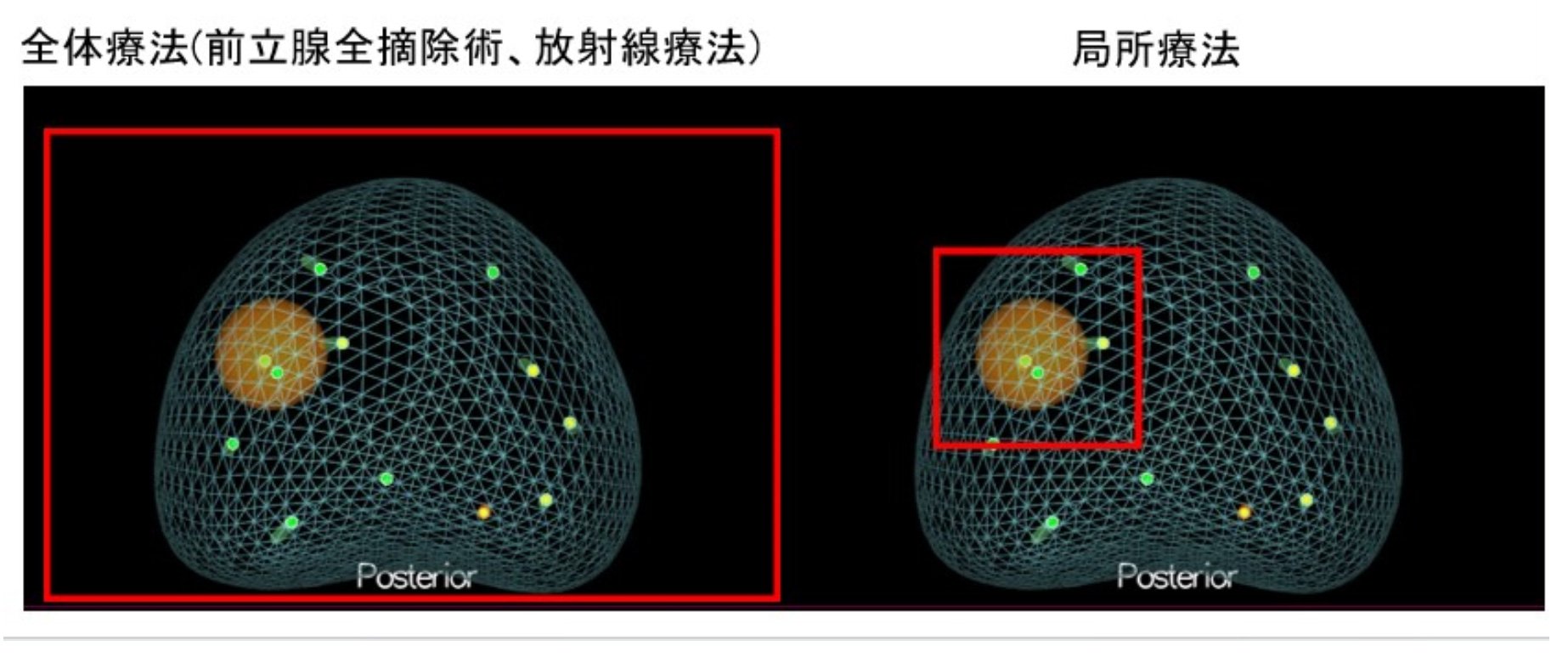

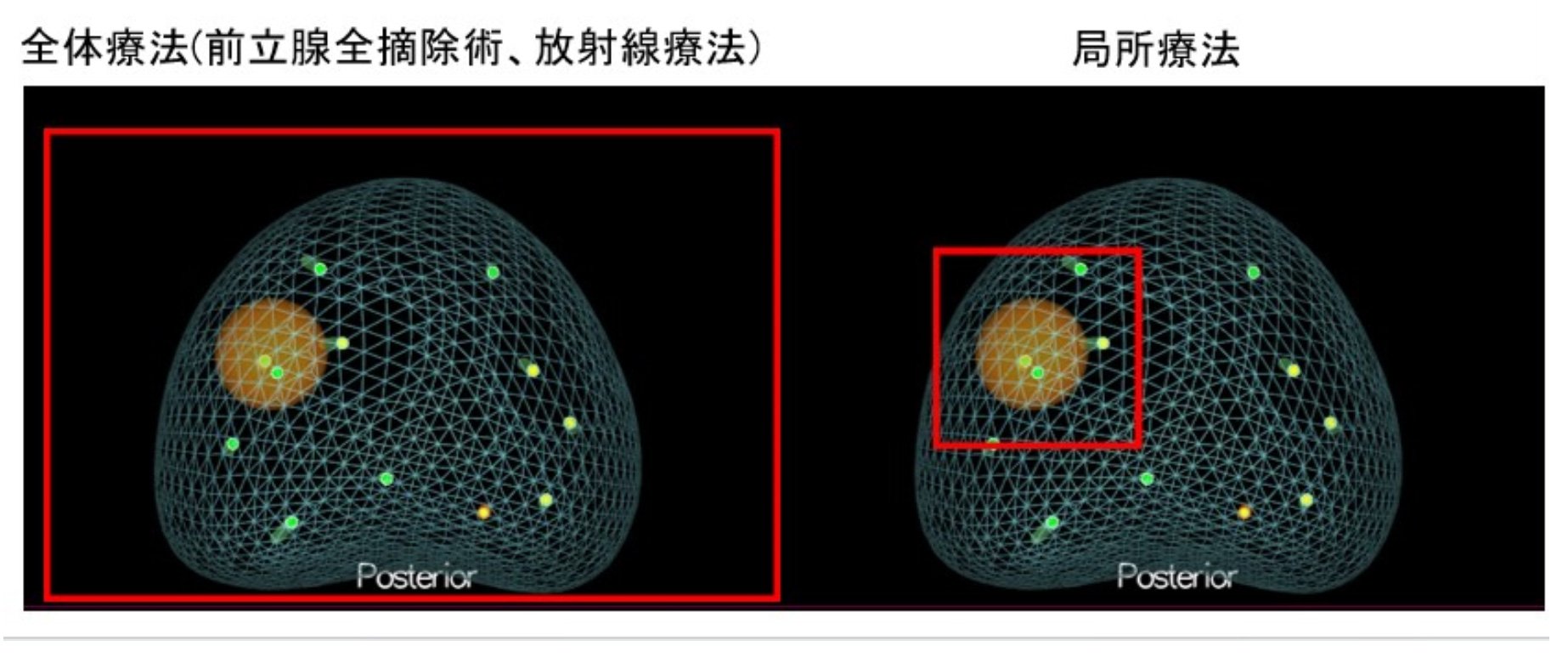

新しい前立腺がん治療:フォーカルセラピー(局所療法)

前立腺がんに対する治療方法は手術、放射線療法、薬物療法、と大きく3つに分けられます。手術と放射線療法は癌病巣も含めて前立腺全体を治療する(手術であれば癌を含めて前立腺すべてを除去します)ため、様々な合併症を起こすことがあります。勃起を調整する神経が前立腺に接して走っているため、前立腺全体に対する治療により射精機能や勃起機能が失われる場合があります。また、前立腺の下には尿漏れを防ぐ尿道括約筋があるため、場合により尿漏れなどの排尿障害をきたします。

新しい治療、局所療法(フォーカルセラピー)は、がんの部分とその周囲を局所的に治療し健康な前立腺組織を温存するため、射精機能や勃起機能の障害や尿漏れといった合併症を最小限にとどめることが可能です。フォーカルセラピーの際にがんを治療する方法はさまざまありますが、当院では「マイクロ波熱凝固治療」を開始する予定です。です。具体的な方法は、麻酔を行って痛みがない状態で会陰部(陰嚢と肛門の間)からマイクロ波を発生する細い針を穿刺し、がんの部分のみを高温にすることでがん組織を死滅させます。

Q & A

- どのような方にフォーカルセラピーを行うことが可能ですか?

- がん病変が一つだけで、前立腺内にとどまっており、MRIでそのがん病変を確認できることが条件です。また、がん細胞の悪性度=グリソンスコアにより適応となる場合とならない場合があります。治療可能か否かは担当医が判断いたします。

- 手術時間はどれくらいですか?

- およそ1時間程度です。

- 入院期間はどれくらいですか?

- 2泊3日で行う予定です。

- 治療にかかる費用はどれくらいです?

- この治療は先進医療として行われる予定です。具体的な費用は担当医にご相談ください。

- どうすればこの治療を受けられますか。また、いつ頃から始まりますか。

- あなたの担当医にご相談いただくか、下記お問い合わせフォームでご連絡ください。開始時期は2024年春の予定です。

前立腺生検 (MRIガイド下3D前立腺生検)

①前立腺生検とは?

前立腺がんはPSA(前立腺特異抗原)という血液検査により発見されます。PSAが異常値の場合、前立腺から組織を採取しがん細胞の有無を診断します(前立腺生検といいます)。方法は、検査の前に麻酔を行ったのちに超音波の器機を肛門の中に入れ、細い針を前立腺に刺して組織を採取し、顕微鏡でがんの有無を調べます。針を穿刺する経路は2種類あり、経直腸式(肛門→直腸前壁→前立腺、の経路)、と、経会陰式(陰嚢と肛門の間→前立腺、の経路)です。どちらの経路で行うか、また針を刺す回数(8~20本)は担当医が判断いたします。この検査を行うには1泊または2泊の入院を要します。前立腺生検は比較的安全な検査ですが、危険性がないわけではありません。しかし重い合併症は稀です。具体的な合併症は、①尿や肛門から血が出ること、②前立腺に針を刺した場所から細菌が入り熱がでること(重症の場合敗血症という状態になることもあります)、③尿が出せなくなること、などです。血液を固まりにくくする薬(バファリン、バイアスピリン、ワーファリン、ペルサンチンなど)を飲まれている場合や痔など肛門の手術を受けたことがある場合は検査を受ける前に担当医にお知らせください。

②前立腺生検の問題点

前立腺がんがある場所はMRI(Magnetic Resonance Imaging、磁気共鳴画像)という画像で特定できますが、前立腺生検を行う際超音波で前立腺を見ながら組織を採取するためがんがある場所が見えているわけではありません。そのため時として前立腺にがんがあってもその場所に針が刺さっておらず、前立腺がんではないと診断されることがあります。この欠点を克服するために開発された方法がMRIガイド下3D経直腸超音波による前立腺生検です。

③MRIガイド下3D経直腸超音波による前立腺生検とは?

がんの存在が疑われる場所に正確に針を刺して組織を採取する方法がMRIガイド下3D経直腸超音波による前立腺生検です。まず前立腺生検を行う前に撮影したMRI画像をコンピューターに取り込み、前立腺とがんが疑われる場所を3Dイメージで表示します。次に肛門から直腸内に超音波トランスデューサーを挿入し3D前立腺イメージを構築し、MRI画像と超音波画像をfusion(融合)させます。これによりMRIでの異常部位から確実に組織を採取できたかどうかを生検を行っている最中に確認することができます。この方法で前立腺生検を行うことができる医療機関は本邦ではまだ少なく、当院以外にこの器機で検査ができるのは1施設のみです。

④MRI検査で異常がなかった場合は?

PSAが異常値でも必ずしもMRIで異常があるとは限りません。しかしMRIで異常がなくても組織を採取するとがんが発見されることはあります。PSA値異常、MRI異常なしの場合、前立腺生検を行うか否かは担当医が判断いたします。前立腺生検を行うことになっても、MRIでがんが疑われる部位がないわけなので、このMRIガイド下3D経直腸超音波による前立腺生検の対象にはなりません。

前立腺肥大症

様々な下部尿路症状を起こす疾患で、薬物療法、肥大症に対しては場合により内視鏡手術を行います。

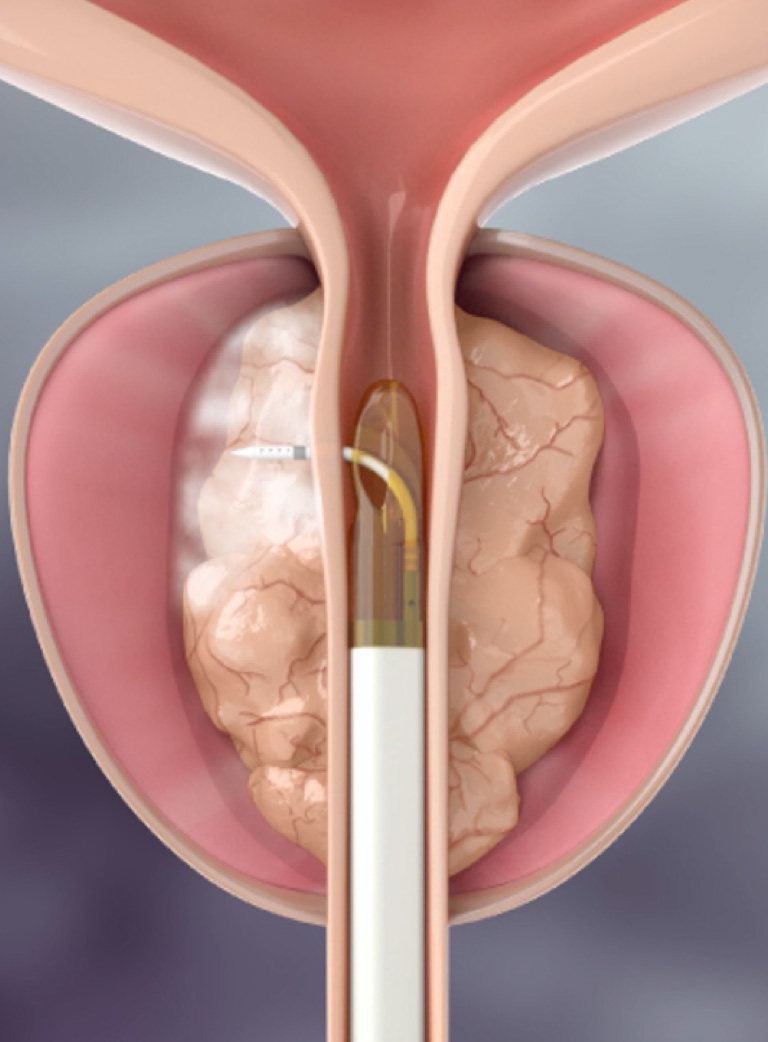

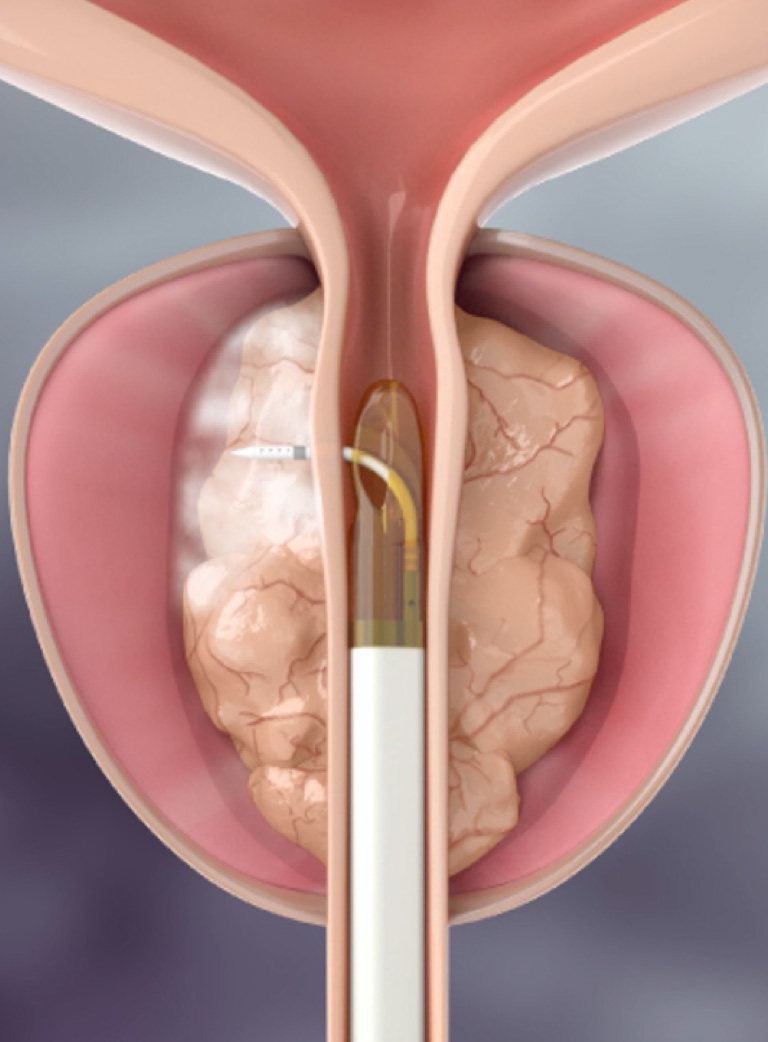

新しい前立腺肥大症治療(経尿道的水蒸気治療:WAVE)

①経尿道的水蒸気治療(WAVE)とは?

経尿道的水蒸気治療(WAVE)とは、水蒸気に蓄えられた熱エネルギーを用いて肥大した前立腺組織を破壊する 治療です。前立腺組織が変性し吸収されることにより前立腺体積が縮小し、排尿状態が改善します。従来の前 立腺肥大症に対する内視鏡手術と異なり短時間(10〜15 分程度)、短い入院期間(3〜5 日)で終えることができ、 高齢で合併症を有する方にも行うことが可能です。

②どのような方に適した治療か?

前立腺肥大症に伴う排尿症状(排尿困難など)がある方で、従来の内視鏡手術(TURP:経尿道的前立腺切除術、 HoLEP:経尿道的前立腺核出術、など)が以下の理由で困難な場合。

・全身状態不良のため合併リスクが高い症例

・高齢もしくは認知機能障害のため術後せん妄、身体機能低下のリスクが高い症例

③WAVE 治療の流れ

- 外来診察:PSA 検査(前立腺癌の有無を確認するための血液検査)、MRI 検査、排尿状態の評価など行います。

- 血液を固まりにくくするお薬を内服していても手術は受けられます。

手術の前日に入院となります。手術は 10〜15 分程度、麻酔は腰椎麻酔か全身麻酔です。手術後尿道カテーテルが留置となり、1 週間後に抜去します。入院期間は血尿の状態や全身状態などによりますが 3 日〜5 日です。 尿道カテーテルは留置のまま退院となり、退院後外来で抜去します。

④治療効果について

- 排尿症状の改善は治療後 1〜3 か月たってから現れます。

- 再手術率:4.4%、再度薬物治療を行う方:11.1%。

⑤その他

WAVE 治療は保険適応となっております。

腎がん

腎臓にできる腫瘍はほとんどが悪性腫瘍、腎癌です。腎癌が発見されるきっかけは以前は血尿やお腹の痛みなどの自覚症状でしたが、最近は人間ドックや検診などにより小さな腎癌が発見されることが増えています。腎癌治療は手術がまず必要で、お薬による治療は進行した場合に行います。手術には開腹手術、腹腔鏡手術などがあります。

膀胱がん

膀胱癌に対する治療には手術、抗癌化学療法、放射線療法があります。

- 手術;内視鏡を用いた膀胱腫瘍切除術、開腹による根治的膀胱全摘除術があります。癌が浅い場合は内視鏡手術、筋層まで浸潤している場合は膀胱全摘除術を行います。

- 抗癌化学療法、放射線療法

癌の進達度、悪性度からこれらの治療を行うか判断します。手術前や手術後に行ったり、放射線療法を併用することもあります。抗癌化学療法を行う際は。原則として入院を要します。

尿路感染症

準備中

その他

準備中

腎臓結石および尿管の結石が対象となります。結石の大きさや場所などによっては、ESWLの適応とならないことがあります。小さすぎる結石は焦点を合わすことができないため、自然排石するのを待ったり、他の治療を検討したりします。大きな結石に対しては十分な治療効果が期待しにくく、他の手術・処置の適応や併用を考慮します。

腎臓結石および尿管の結石が対象となります。結石の大きさや場所などによっては、ESWLの適応とならないことがあります。小さすぎる結石は焦点を合わすことができないため、自然排石するのを待ったり、他の治療を検討したりします。大きな結石に対しては十分な治療効果が期待しにくく、他の手術・処置の適応や併用を考慮します。  治療経過

治療経過  PNLに準じる

PNLに準じる